いよいよ中盤も過ぎ、早いもので第27回を迎えようとしている「真田丸」。主人公・信繁と、その兄・信幸は兄弟そろって従五位下の官位を授り出世。ということになります。

真田信幸・・・伊豆守(いずのかみ)

真田信繁・・・左衛門佐(さえもんのすけ)

※二人が官位を叙任したいきさつや、その官位についての詳しい解説はこちら

今後は劇中、信繁なら「さえもんのすけ」、信幸なら「いずのかみ」「ずしゅうどの」など、その呼ばれ方にも変化があるでしょう。

ところでこの戦国武将の名前ですが、いろいろあってとてもややこしい・・・。

そこで今回は、その名前の構造を詳しく解説。もやもやした疑問を取り払って、ドラマをもっと楽しくみたいと思います。

戦国武将の名前の構造

~そう言えば「信繁」とは呼ばれていない!?~

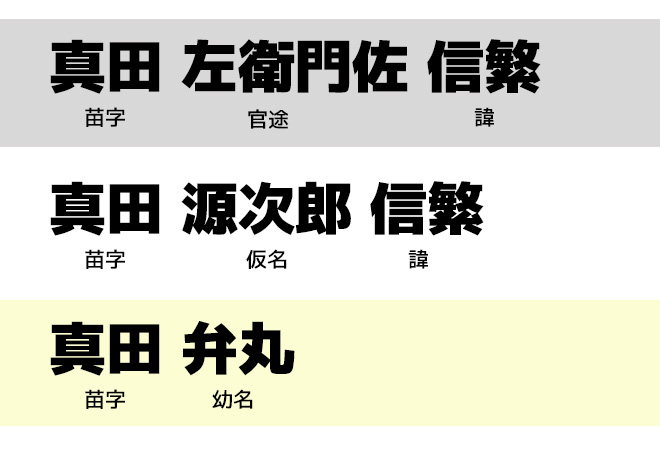

ここはやはり主役の「源次郎さま」でご説明したいと思います。真田信繁が「左衛門佐」という官位を叙任(※位を授け官に任ずること。)したことで、真田信繁は「源次郎どの」ではなく、「左衛門佐どの」と呼ばれることが多くなるでしょう。

ところでよく考えてみると、そもそも「信繁どの」と呼ばれているのをあまり聞いたことがない??

これは信繁という名前が、戦国武将の名前の構造の中の「諱」という箇所にあたるからなのです。

諱・・・本来は「忌み名」と呼ばれ、古代には死後に贈られる称号のことをこのように呼びましたが、やがて生前の実名を指すようになったといいます。諱で呼びかけることは親や主君などのみに許され、それ以外の人間が諱で呼びかけることは極めて無礼であると考えられていました。(※時代によって異なります)

ちなみに信繁の「信」の字は、真田の旧主君で昌幸も敬愛する信玄公からその一字を拝領したものと言われ、この時代にはたいへんよく行われたことでした。戦国武将に似たような名前が多いのはこのせいなんですね。

真田信繁と真田幸村

~幸村という名前~

ドラマが始まる前は、真田信繁なんて言う名前は知らなくて、てっきり「真田幸村」と思っていました。

そういう方、多くないでしょうか?

もちろん間違いでもなく、その、実名のはっきりしないところ、もこの人物の魅力のもとになっている訳ですが、どちらの呼び名が正しいかについての詳しい解説はこちらを読んでいただくとして、この記事では、「幸村」という諱について考えたいと思います。

さきほどの、主君から一字拝領(※偏諱といいます)したパターンの他、代々その家に伝わる「通り字」というのも別にありまして、真田家の場合は「幸」の字がこれにあたります。

つまり、昌幸、信幸、または幸隆(真田一徳斎)の「幸」の字ですね。

関ケ原以降、真田昌幸との関係を徳川にとやかく言われることを嫌った信幸は、その名を信幸から、信之に改めています。通り字を捨てることで、昌幸との関係をあらわしたものと考えられますし、いっぽうの信繁が「幸村」と名乗った事実はあったんじゃないか?と推測してしまいますね。大坂城入城後、通り字の「幸」を信之とは逆に使って、信繁は幸村と名乗ることで昌幸との関係、真田の魂をあらわしたのではないでしょうか?(※あくまで推測です)

そして幸村は諱であったので、死の直前の改名であれば、ほとんど誰からもその名前で呼ばれることはなかったはずなのです。

仮名や幼名について

~源次郎さまと弁丸さま~

そして、「仮名(けみょう)」にあたる箇所が、真田信繁の場合は「源次郎」になります。諱で呼ばれることが嫌われたわけですから、当然この仮名で呼ばれることが多くなりました。「~太郎」とか「~次郎」とかが多いやつですね。なのでドラマの劇中のほとんどが、「信繁さま」ではなく、「源次郎さま」となっていたわけです。

また幼名はその名のとおり、元服までの幼い間に付けられる名前のことを言い、「~丸」とか「~千代」が多いやつですね。信繁の場合は「弁丸」と名付けられていたようですが、この名前は真田丸では登場しませんでした。元服前の時代の信繁もドラマにはありましたから、本来でしたらこの呼ばれ方もあっておかしくはなかったはずなのですが、これは一貫して演じられたのが堺雅人さんであったというドラマ側の事情ではないでしょうか。

40歳を過ぎた俳優さんが14~5歳の少年を演じていたことになるので、名前まで幼名ですと画面的にうるさくなって気が散りますから、余計なものは思い切って省くということだったのかと思います。

その他の登場人物の官位

それではその他の登場人物の官位についてもざっと見ていきましょう。

本多佐渡守正信

本多中務大輔(なかつかさたいふ)忠勝

石川伯耆守(ほうきのかみ)数正

上杉権中納言(ごんちゅうなごん)景勝

直江山城守兼続

宇喜多左近衛権中将(さえごんのちゅうじょう)秀家

石田治部少輔(じぶのしょう)三成

加藤主計頭(かずえのかみ)清正

片桐東市正(ひがしのいちのかみ)且元

大谷刑部少輔(ぎょうぶのしょう)吉継

面白いところでは清正の主計頭でしょうか。主計頭は主計寮の長官で、民部省に属して歳入・歳出、決算・予算などの経理を司る任務をおこないました。武勇の人、清正にはなんとも不釣り合いなイメージですが、一説には行政官としても優れた才能を持っていたという話もあるようで、やはり、それなりにその人のイメージや役職にあわせて、官位を授けていたのかも知れませんね。

こちらもあわせてご覧下さい。